Eine innovative Reifegradanalyse ermöglicht es Contact Centern, ihren digitalen Entwicklungsstand ganzheitlich zu erfassen – über alle Ebenen hinweg. Das Modell bietet Orientierung inmitten technologischer und kultureller Umbrüche und fördert gleichzeitig die Unternehmenskultur. Es bezieht Mitarbeitende aktiv ein und hilft Organisationen, Potenziale sichtbar zu machen, konkrete Schritte abzuleiten und Vertrauen aufzubauen. Die Analyse liefert mehr als Zahlen: Sie schafft Dialog, motiviert zur Weiterentwicklung und setzt auf echte Selbstreflexion statt standardisierter Beratung.

Ein Gespräch mit Gaetano Adornetto, Managing Partner bei Experience Factory, über die neu entwickelte Reifegradanalyse: ein innovatives Modell zur Messung der digitalen Reife von Contact Centern, das alle Ebenen der Organisation einbezieht und gezielte Entwicklungsschritte ermöglicht.

Was genau steckt hinter dem Ansatz der Reifegradanalyse?

Gaetano Adornetto: Ich war selbst Agent, übernahm viele Rollen und entwickelte mich im Workforce-Management. Heute ermöglichen wir bei Experience Factory Organisationen einen Perspektivenwechsel: Statt reaktiv zu handeln, analysieren wir frühzeitig, wo das Unternehmen steht – und das über alle Ebenen hinweg. So entsteht Klarheit und dies erlaubt wiederum proaktives Gestalten.

Wie ist die Idee dazu entstanden? Gab es einen konkreten Auslöser oder ein Problem, welches damit gelöst werden sollte?

Gaetano Adornetto: Die Idee entstand aus Unverständnis hin zu Frust über verschenktes Potenzial und Faszination über die Wirkung von Erkenntnis. Wenn Menschen verstehen, warum etwas nicht funktioniert, beginnt echte Veränderung. Immer wieder hörten wir: Warum hat uns das niemand früher gesagt? – Jetzt sagen wir es. Frühzeitig und ehrlich.

Wie ist das Konzept strukturiert? Welche Unternehmensbereiche oder Abteilungen sind typischerweise involviert, und wie werden Mitarbeitende konkret eingebunden?

Gaetano Adornetto: Das Konzept ist ein ehrlicher Team-Check: ganzheitlich, klar und auf Augenhöhe. Es werden alle relevanten Bereiche involviert, das heisst das Contact Center, die IT, HR, Marketing, Operations- und Workforce Management. Mitarbeitende – besonders an der Kundenschnittstelle – werden aktiv einbezogen. Das Ziel ist es, ein gemeinsames Bild zu schaffen, welches Entwicklung ermöglicht. Wir achten darauf, dass sich jede Stimme im Ergebnis widerspiegelt.

Wo siehst Du derzeit die grössten Herausforderungen im Kundenservice oder in Unternehmen allgemein und warum?

Gaetano Adornetto: Die grösste Herausforderung liegt meist in der Orientierung: Technologische, strukturelle und kulturelle Veränderungen passieren gleichzeitig. Der Kundenservice wird zum Ventil für interne Versäumnisse. Viele wissen, dass sie sich verändern müssen, aber nicht, wo sie beginnen sollen. Genau hier setzt die Reifegradanalyse an.

Gibt es bestimmte Voraussetzungen, die Unternehmen mitbringen müssen, um sich solch einer Reifegradanalyse zu unterziehen? Ist das Konzept für alle geeignet oder braucht es eine gewisse interne Struktur?

Gaetano Adornetto: Es braucht nur eines, und zwar den Willen zur Ehrlichkeit. Keine perfekte Struktur, kein fertiger Change. Wer zuhören und sich entwickeln will, kann eine solche Analyse machen – ob Konzern oder KMU. Offenheit und Mut zur Selbstreflexion sind dabei wichtiger als jede Methode.

Was unterscheidet das Konzept von anderen Ansätzen oder klassischen Beratungen im CX- oder Servicebereich?

Gaetano Adornetto: Unser Konzept ergänzt klassische Beratungsansätze, indem es die Eigenverantwortung und Selbstreflexion der Organisation in den Mittelpunkt stellt. Während andere Modelle mit externen Lösungen oder Standards arbeiten, helfen wir, intern Klarheit zu schaffen, und zwar auf Basis echter Stimmen aus dem Unternehmen. Wir sehen uns nicht als Ersatz, sondern als Katalysator für nachhaltige Wirkung. Der Unterschied liegt im Zugang: nicht beraten, sondern befähigen. Mehr Coaching und Mentoring statt Consulting.

Wie fördert das Reifegradmodell die Unternehmenskultur – insbesondere, da viele Tools primär die Strategie unterstützen?

Gaetano Adornetto: Es bringt Menschen ins Gespräch, schafft eine gemeinsame Sprache und macht Fortschritt sichtbar. Kultur entsteht im Alltag und genau dort setzt das Modell an. Es macht sichtbar, wie Haltung und Zusammenarbeit das Kundenerlebnis prägen. Weg vom «Wishful Thinking» hin zum «Can Do»-Ansatz.

Viele Mitarbeitende sind derzeit überfordert mit Themen wie Change, KI etc. Wie sind die Reaktionen auf das Modell und noch wichtiger auf die Arbeit danach?

Gaetano Adornetto: Erleichterung ist eine der häufigsten Reaktionen, die wir erleben dürfen. Denn das Modell überfordert nicht, sondern ordnet ein. Es spricht mit den Menschen, nicht über sie. Viele erleben es als Wertschätzung, dass ihre Stimme zählt. Gleichzeitig gibt es auch Skepsis, besonders dort, wo Veränderungen lange angekündigt, aber nie umgesetzt wurden. Umso wichtiger ist es, das Vertrauen durch konkrete Taten zu bestätigen.

Wenn ein Unternehmen startet, wie läuft der Einstieg in ein Projekt konkret ab? Was passiert in den ersten Schritten?

Gaetano Adornetto: Wir beginnen mit einer digitalen Selbstbeurteilung. Je nach Bedarf folgen Benchmarking, Gruppenauswertungen oder Expertengespräche. Unsere Leistungen sind modular aufgebaut. Die Organisation bestimmt Tempo sowie Tiefe und wir liefern Orientierung und begleiten wirkungsvoll. Das ist ein beliebter Einstieg in das Reifegradmodel. Viele sehen darin ein «Buch mit sieben Siegeln», doch unser Ansatz macht es greifbar. Wir passen uns der Kundschaft an – nicht umgekehrt. Nicht alle Organisationen sind bereit für echte Reflexion, und das ist auch in Ordnung. Wir richten uns an jene, die wirklich wollen.

Welche Ergebnisse liefert das Projekt und wie sieht eine typische Auswertung oder Rückmeldung aus?

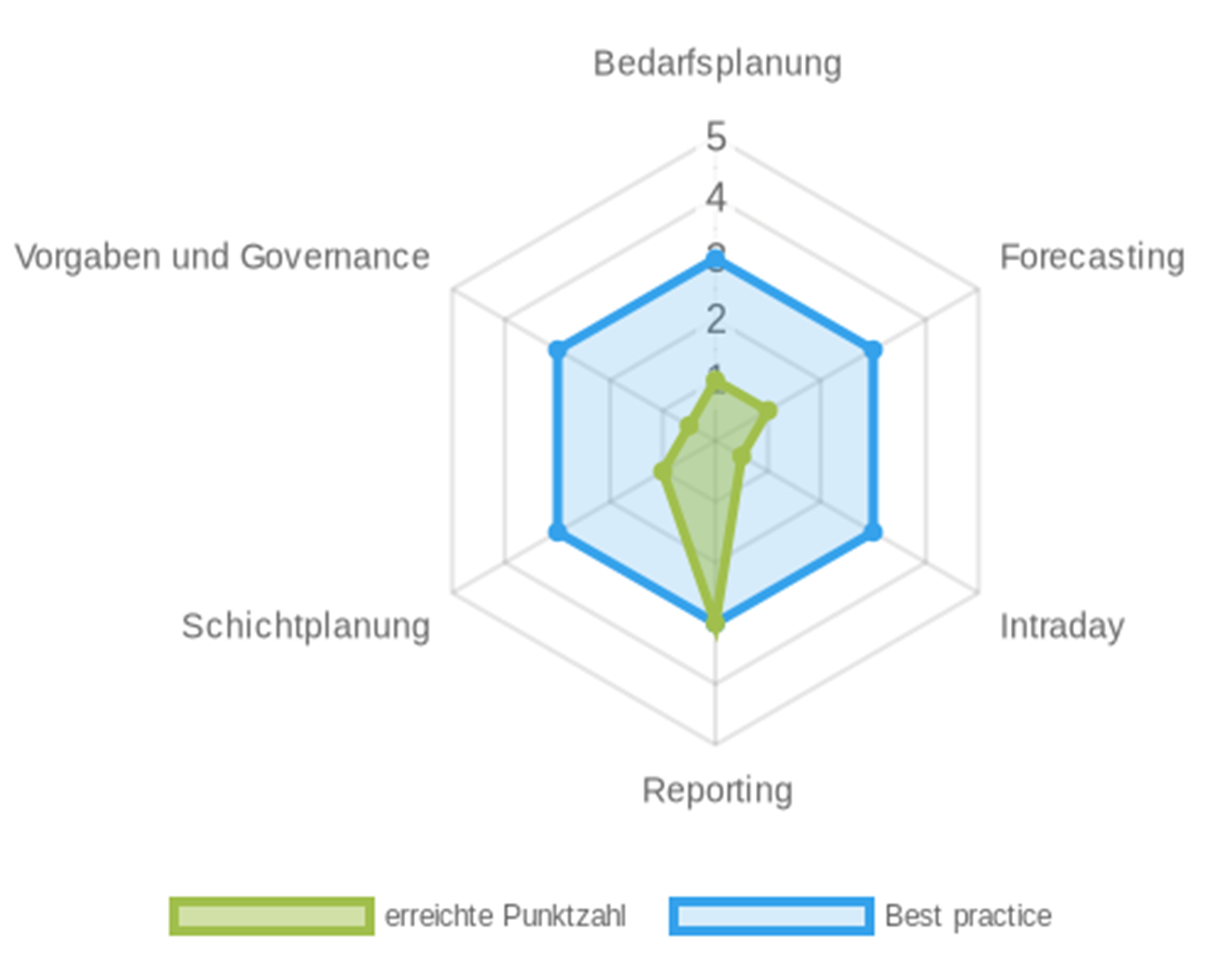

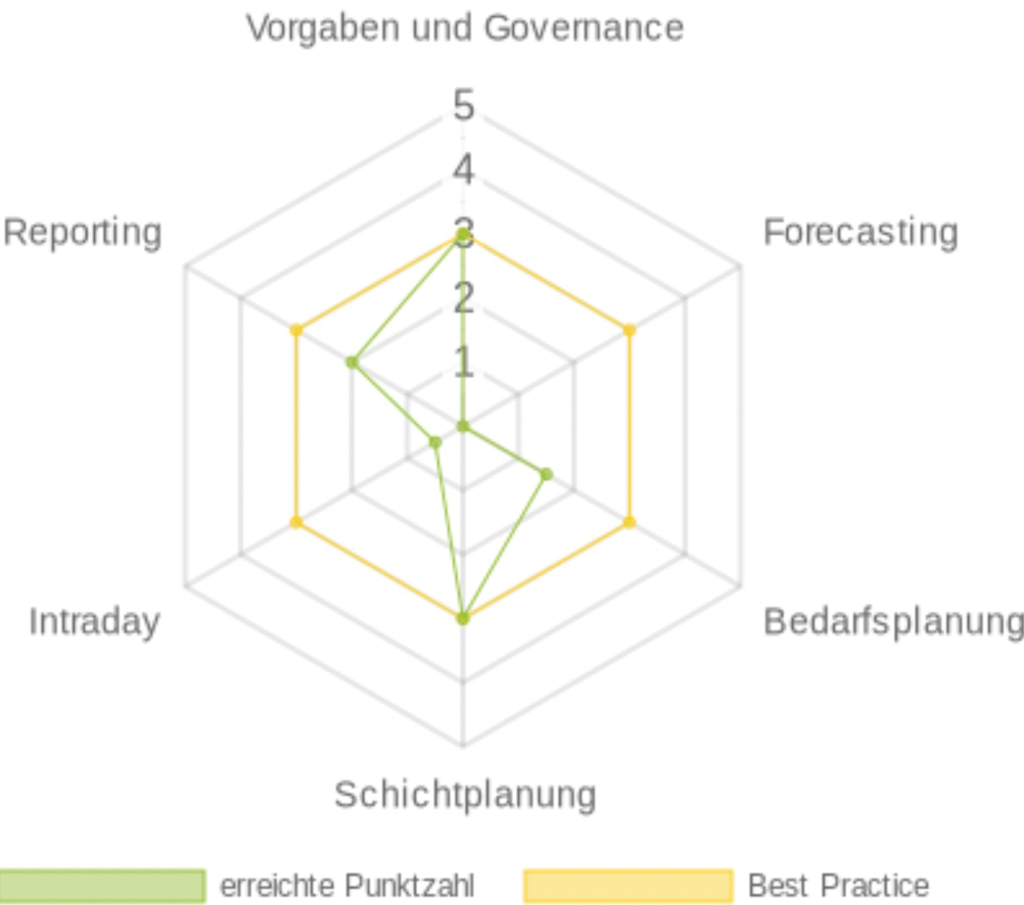

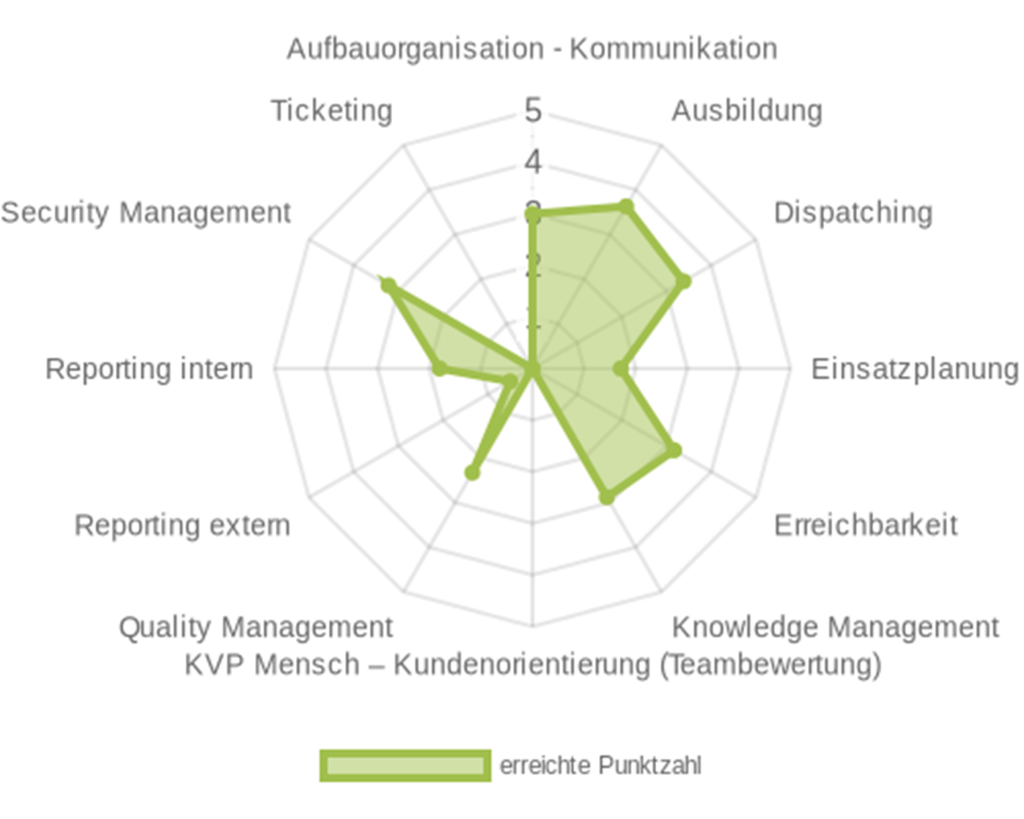

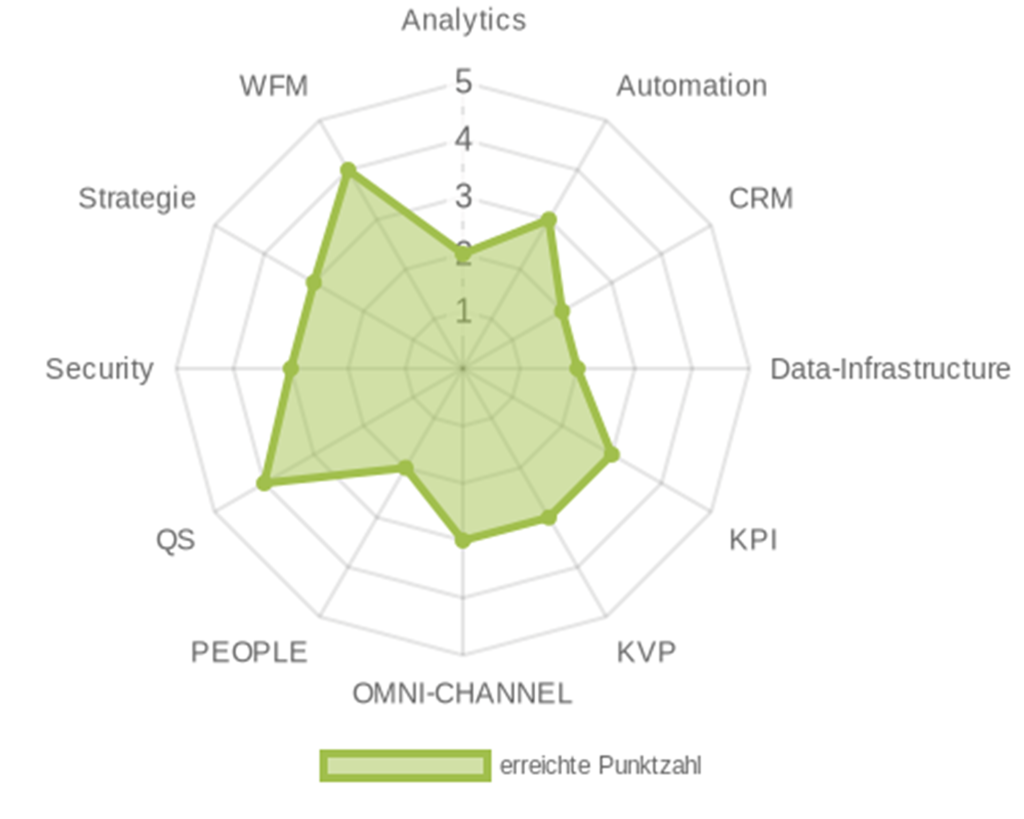

Gaetano Adornetto: Die Auswertung ist ein differenziertes Bild des Ist-Zustands, verständlich aufbereitet und klar priorisiert. Die Ergebnisse zeigen Stärken, blinde Flecken und Handlungsfelder – auf Teams, Rollen und Ebenen. Sie machen deutlich, wo Reibung entsteht und wo Potenziale liegen, intern wie auch im Kundenerlebnis. Die Grafiken anbei zeigen dies beispielhaft auf.

Was können Unternehmen im Anschluss mit diesen Informationen machen? Wie werden die Erkenntnisse genutzt oder weitergeführt?

Gaetano Adornetto: Die Auswertungen bilden den Startpunkt für gezielte Pläne, Projekte oder Diskussionen – Schritt für Schritt mit Fokus. Oft münden die Erkenntnisse in Entwicklungsprogramme, Strategieanpassungen oder Führungstrainings. Sie helfen, den internen Dialog zu strukturieren und Prioritäten nachvollziehbar umzusetzen.

Kannst Du ein oder zwei konkrete Beispiele aus der Praxis mit uns teilen? Was hat besonders gut funktioniert oder überrascht?

Gaetano Adornetto: Ein Unternehmen hat beispielsweise erkannt, dass es Missverständnisse zwischen Teamleitung und Mitarbeitenden gab – nicht Prozessmängel – und verbesserte so die Zusammenarbeit. Ein anderer Kunde initiierte Kulturwandel durch die Beteiligung des Verwaltungsrats. Ein anderes Beispiel: ein WFM-Team konnte seine Rolle strategisch neu positionieren mit messbarem Einfluss auf die Zufriedenheit von Führungskräften. Oder ein grenzüberschreitendes Contact Center nutzte die Analyse, um erstmals einheitliche Qualitätsstandards zu entwickeln, trotz kultureller Unterschiede. Alle Projekte brachten Einsparungen von bis zu 30%, sei es in Geld, Ressourcen oder Qualitätsverbesserungen.

Welche Rolle spielen dabei technische oder Innovationsprojekte? Wie stark hängen solche Konzepte mit Digitalisierung oder technologischen Entwicklungen zusammen?

Gaetano Adornetto: Technologie ist Werkzeug, keine Lösung. Viele versprechen Wirkung, bringen ohne Reife aber kaum Ergebnisse. Ein Beispiel: Ein Unternehmen forderte agentenlosen Kundenservice – ich lehnte ab. Einige machten weiter – und das Resultat war Enttäuschung. Wirkung beginnt beim Menschen. Tools unterstützen Prozesse, aber verändern keine Kultur. Ohne klare Zielsetzung bleibt Technologie Stückwerk – und genau das verhindern wir.

KI / AI

Meike Tarabori

Im Januar 2019 übernahm Meike Tarabori die Position als Chefredakteurin des cmm360, das renommierte Schweizer Magazin für Customer Relations Stars und Service Champions. Als erfahrene Expertin für Marketing und Kommunikation mit Abschlüssen in Business, Marketing und deutscher Literatur hat sie wertvolle Erfahrungen unter anderem bei Unternehmen wie KUKA Robotics und zuletzt beim Cybathlon ETH Zürich gesammelt. Im Rahmen eines umfangreichen Rebranding-Projekts verlieh sie dem cmm360 seine aktuelle, moderne Ausrichtung. Seitdem hat sie nicht nur die Onlinepräsenz des Magazins erfolgreich etabliert, sondern kontinuierlich neue Formate wie die Podcasts «Nice To Meet You», «Meike's Raumzeit» und «ICT Talk» entwickelt. Darüber hinaus fungiert sie als Organisatorin des Schweizer Customer Relations Awards, eine Plattform, die innovative Projekte zur Gestaltung nachhaltiger Kundenbeziehungen und einzigartiger Kundeninteraktionen würdigt und auszeichnet.