Künstliche Intelligenz bringt den Immobilienmarkt in Bewegung. Sie ermöglicht präzisere Marktwertanalysen, schafft Transparenz und automatisiert Prozesse. Doch wo Zahlen überzeugen, lauern oft Fallstricke: fehlende Daten, unentdeckte Details oder die Illusion völliger Sicherheit. Virtuelle Besichtigungen und Automatisierungen erleichtern vieles – ersetzen jedoch nicht Erfahrung und kritisches Urteilsvermögen.

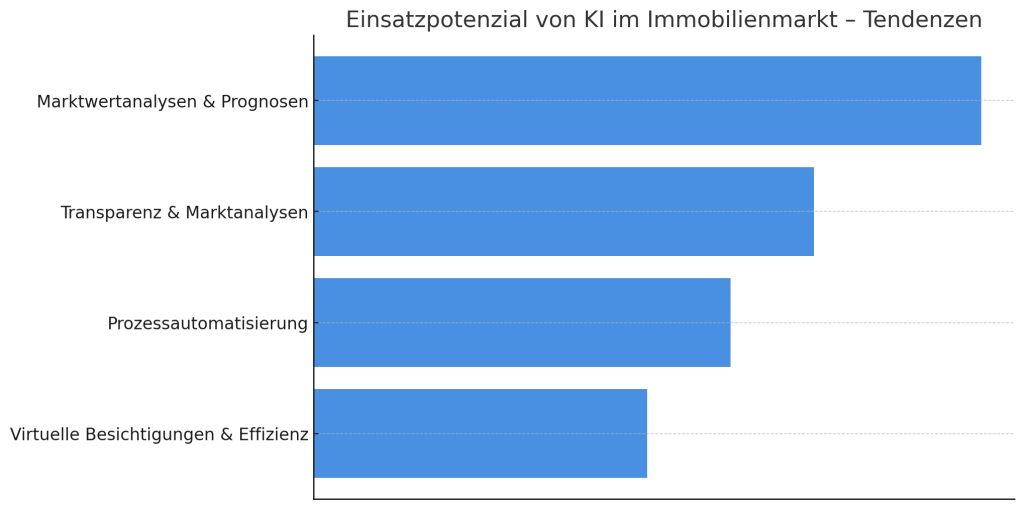

Künstliche Intelligenz gilt als Meilenstein für den Immobilienmarkt. Sie schafft Transparenz, beschleunigt Prozesse und ermöglicht Analysen, die früher tagelange Arbeit erfordert hätten. Käufer und Investoren profitieren von einer nie dagewesenen Menge an Informationen. Doch in dieser Stärke liegt auch eine Schwäche: Die Präzision der Ergebnisse wirkt oft überzeugend, kann aber trügerisch sein. Der Blick auf die Tendenzen in der begleitenden Grafik zeigt, wo KI besonders stark ist – und wo Grenzen bleiben.

Wo KI besonders überzeugt

An der Spitze der Tendenz steht die Marktwertanalyse. Hier spielt KI ihre größten Stärken aus: Sie kann tausende Kaufpreise vergleichen, Auffälligkeiten erkennen und Prognosen zur Wertentwicklung erstellen. Damit schafft sie eine Transparenz, die den Markt nachvollziehbarer macht und Käufern Orientierung gibt.

Dicht dahinter folgt die Transparenz im Markt insgesamt. Durch das Zusammenführen von Daten aus Bodenrichtwerten, Energieausweisen oder Mietpreisentwicklungen werden Märkte vergleichbarer, und überzogene Forderungen fallen schneller auf. Gerade in einem Sektor, der traditionell von Intransparenz lebt, ist das ein echter Fortschritt.

Effizienzgewinne und ihre Grenzen

Auch die Prozessautomatisierung nimmt eine wichtige Rolle ein. Mietverträge lassen sich digital prüfen, Sanierungsangebote sortieren oder interne Abläufe beschleunigen. Das spart Zeit, Geld und reduziert Fehlerquellen. Doch sobald komplexe bauliche Details oder rechtliche Sonderfälle auftreten, stößt Automatisierung an Grenzen. Ein Algorithmus kann zwar Formulierungen erkennen, aber nicht die Tragweite individueller Klauseln oder bauspezifischer Besonderheiten beurteilen.

Etwas weiter unten in der Tendenz liegt der Bereich virtuelle Besichtigungen. Digitale Rundgänge sind längst etabliert und verschaffen einen schnellen Überblick über Raumaufteilung und Ausstattung. Sie sparen Anfahrten und erleichtern den Vergleich. Doch eine virtuelle Tour ersetzt keine persönliche Begehung. Gerüche, Raumklima, Lärmbelastung oder feuchte Wände bleiben unsichtbar – und können für die Kaufentscheidung entscheidend sein.

Die Illusion von Sicherheit

So hilfreich diese Entwicklungen sind – sie alle teilen ein Problem: Sie erzeugen den Eindruck vollständiger Klarheit. Doch eine scheinbar präzise Berechnung kann in der Realität zu massiven Abweichungen führen. Wenn KI etwa eine Modernisierung kalkuliert, fehlen ihr oft die Details: Altlasten im Boden, Denkmalschutzauflagen oder statische Besonderheiten. Auch Prognosen zur Energieeffizienz sind nur so zuverlässig wie die berücksichtigten Daten – Wärmebrücken, Verschattung oder Materialqualität lassen sich kaum automatisch einbeziehen.

Wer Entscheidungen ausschließlich auf Algorithmen stützt, übersieht deshalb die entscheidenden Faktoren. Zahlen allein ersetzen keine Erfahrung und kein kritisches Urteil.

Datenqualität als Schlüssel

Die Grafik macht deutlich: KI hat in vielen Bereichen enormes Potenzial. Doch ob dieses Potenzial auch ausgeschöpft wird, entscheidet die Qualität der Daten. Algorithmen können nur so präzise sein wie die Informationen, die ihnen zugrunde liegen. Fehlen Details zu Bauakten, Gutachten oder lokalen Besonderheiten, entsteht ein Zerrbild.

Umgekehrt eröffnet eine gute Datenbasis neue Chancen: Vergleiche werden exakter, Auffälligkeiten schneller erkannt, und auch Laien erhalten Einblicke, die zuvor Profis vorbehalten waren. Doch ohne kritische Einordnung bleibt jede Berechnung eine Momentaufnahme – nicht mehr.

Fazit: Revolution mit Risiken

Künstliche Intelligenz ist eine Revolution für den Immobilienmarkt. Sie erhöht Transparenz, beschleunigt Prozesse und macht Analysen zugänglich, die früher unvorstellbar waren. Die Tendenzen in der Grafik zeigen klar: Besonders in Marktwertanalysen, Transparenz und Automatisierung liegen große Chancen, während virtuelle Besichtigungen zwar nützlich, aber begrenzt bleiben.

Doch KI ist kein Ersatz für Verantwortung. Die größte Gefahr liegt nicht in der Technik selbst, sondern im menschlichen Umgang mit ihr. Wer Ergebnisse blind übernimmt, setzt sich der Illusion von Sicherheit aus. Wer sie dagegen kritisch prüft und mit Erfahrung verbindet, profitiert doppelt – durch Effizienz und durch bessere Entscheidungen.

Die Revolution ist real. Sie gelingt aber nur, wenn Datenqualität und menschliches Urteilsvermögen Hand in Hand gehen.